- 濃い緑は「塩素」等を含んだ美味しくない水

- 薄い緑は「浄化された美味しい水」

- 「→」は水流

- 「」は「Ca,Mg,H」などのプラスイオン

- 「赤い ●」は「cl」などのマイナスイオン

- 電解槽の出口に近づく程、電気分解が進みます

- マイナス極側に「プラスイオン」「水素」が引き寄せられ排出されます

- このためマイナス極側は「アルカリ性水」となり、プラス極側は「酸性水」となります

- 又、同時に酸性水はORPが酸化傾向を示し、アルカリ側は還元傾向を示す水となります

- 還元傾向を示すのは「-420mvの水素」を多く含有するためです

- *アニメの出来が悪い(´・ω・`)

水の、酸性、アルカリ性

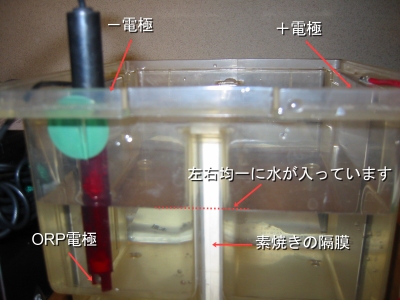

電解還元水の生成過程。バッチ式(貯留型電気分解)で実験

きっとほとんどの方々は以下の「バッチ式(貯留型 )電気分解」ご存知ないことでしょう。2017年現在販売されている「流水式電気分解」で生成される「電解水」「還元水」「水素水」「アルカリイオン水」生成器は毎分2L~5Lも電気分解できます。

しかし、昭和30年代に多くの医学者、研究者が使った「生成器」は以下のようなシステムでした。

以下の実験は「容器の真ん中に素焼きの隔膜」が設置されていますが、当時はビーカーのような形をした素焼きの容器を沈めて分解されていました。電極はチタンではなく炭素棒などが使用されていました。素焼きの陶器のイオン透過率を上げるため、カルシウムを添加していました。

|

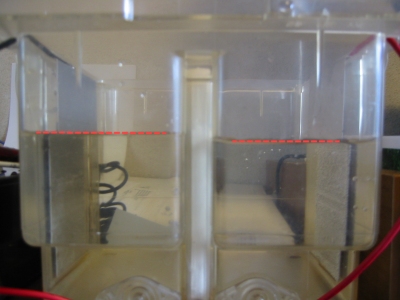

昭和初期から実験を繰り返された「水の電気分解による水質の変化及び有効活用」。 当時、主に使われた電気分解装置を再現してみました。 左側の黒い箱が直流交換器、今のACアダプターですね。 その上にはORP計(酸化還元電位計)が乗っています。 右側が電気分解する前の電解槽となります。 赤いコード(+極)が銀色の金属に接続しているのが見えますか? |

|

この電極、現在版の「チタン+白金」を使用しました。 この電機分解装置が開発された頃の電極はステンレスと炭素棒でできていました。 隔膜は円筒形でこの内外に水を入れ電気分解していました。 当装置は平らな素焼きを隔膜として使用し、水が混入しないようシリコンで防水処理しています。 それでは、通電開始です。 *電気分解のイメージ画像 |

|

中に入れている水は水道水(+553mv)を浄水器で処理した中性の水(+238mv)を右室、左室共同量入れました。 通電開始:5分経過 プラス極の水位が若干下がって来ているのが確認できますか? この現象は化学が不得手な私には説明ができません(^_^;) 私たちは電流はプラス極からマイナス極に流れると習いましたが、本当はマイナス極からプラス極に流れていると聞いたこともあります。 |

|

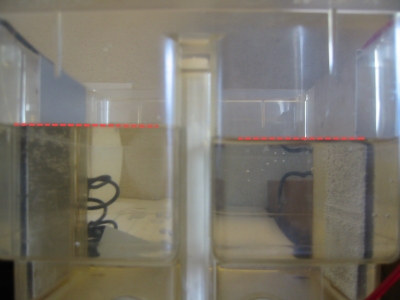

通電開始:10分経過 水位差が大きくなりました。 水中に含まれる電解質(±イオン)が反対の電極に引き寄せられています。 すなわち、プラス極にはマイナスのイオンが引き寄せられ、マイナス極にはプラスのイオン(ミネラル)が引き寄せられて行く現象が発生しています。 この段階で、左室の水質は弱アルカリ性に傾き、右室の水質は弱酸性に傾いてきています。 ORP値は当初+238mvであったのが、ご覧のように-42mvとなっています。pHも8前後になっています。 |

|

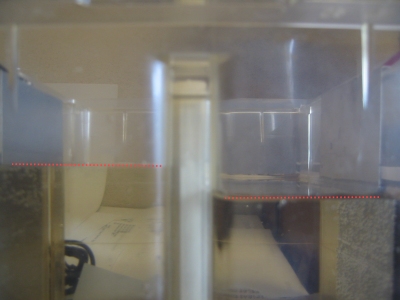

通電開始:20分経過 随分水位差が出てきましたね♪ この時点でのORP値は-101mv、 pHは8.6程度。 それにしてもこれだけの水位差が出るとは想像もしていませんでした(^_^;) |

|

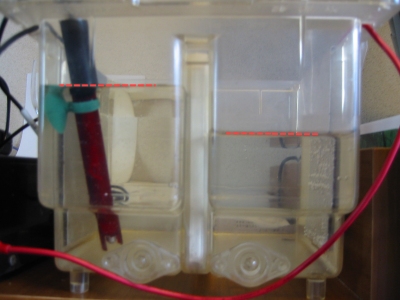

電気分解開始:30分経過 この時点でのORP値は-231mv、 pHは9.7程度。 電気分解されたアルカリイオン水(電解還元水)の生成方法をご紹介したくてこの実験を行いましたが、本人の方が驚いてる始末です。 何方か、この水位差の現象を分かりやすくご指導いただけませんか? たぶん、『○○が○○モルで・・・・・・』と言った説明になると思われますが・・・・・。 |

| 1000mlを均等に入れた水が実験終了時には アルカリイオン水(電解還元水):酸性イオン水=約600ml:約400mlとなりました。 | |

更新情報

| Akiyoshi's Form | |